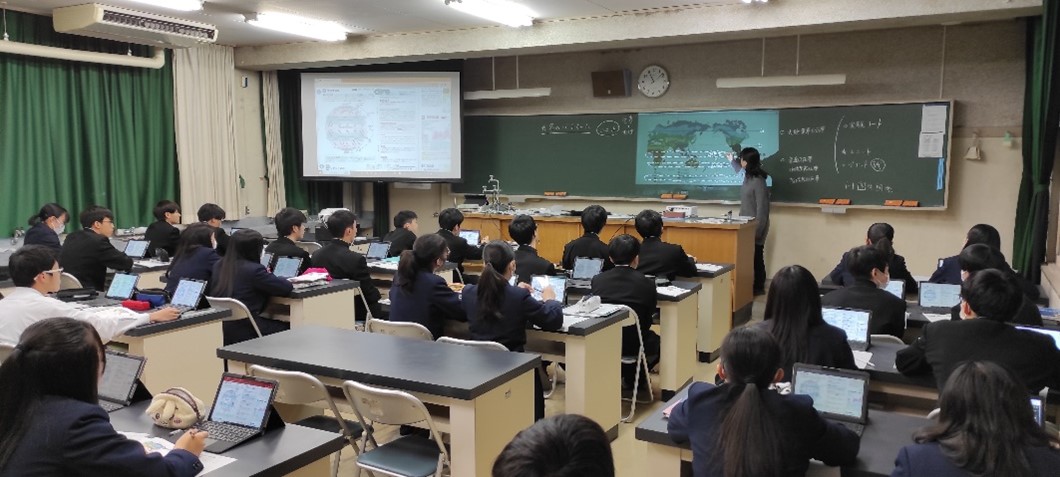

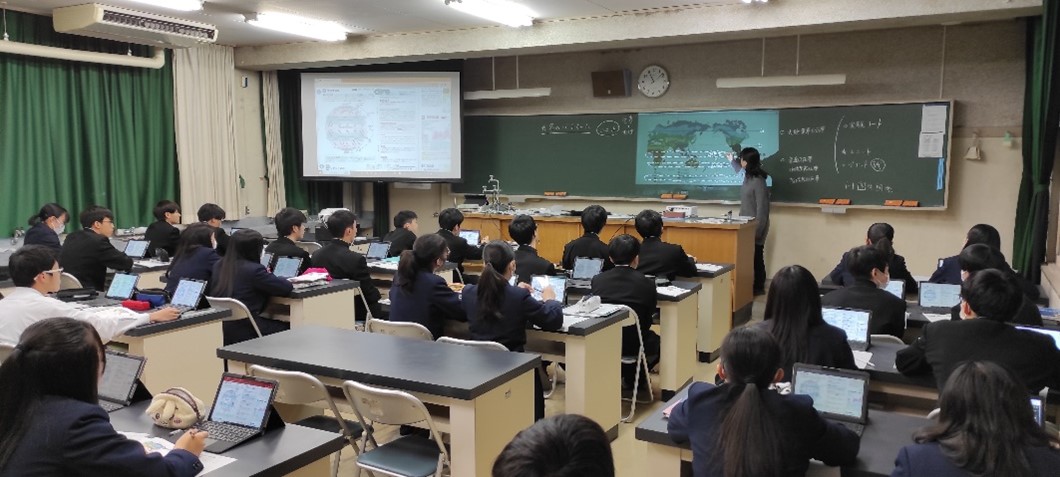

普通科1年次生を対象とした2月20日(火)の生物基礎の授業において、地理歴史科の教員とのユニットカリキュラムを実施しました。ユニットカリキュラムは、異なる教科で学んだ知識を関連付けて学びを深める授業です。

授業では、地理総合の授業で学んだ気候区分と生物基礎で扱っているバイオームを比較して、両者の分布を比較することができました。

2024/3/1

普通科1年次生を対象とした2月20日(火)の生物基礎の授業において、地理歴史科の教員とのユニットカリキュラムを実施しました。ユニットカリキュラムは、異なる教科で学んだ知識を関連付けて学びを深める授業です。

授業では、地理総合の授業で学んだ気候区分と生物基礎で扱っているバイオームを比較して、両者の分布を比較することができました。

2024/2/20

令和5年旭陵同窓会東京支部より寄附をいただきました。

校内で検討し、希望があった野球部へ金属バッド4本、卓球部へ防球ネット、書道部へパフォーマンス用の筆を寄贈しました。また、長年使用してきた大会議室のカーテンを新調しました。大会議室が明るくなったと好評です。

御寄附ありがとうございました。これからも頑張ります!

2024/2/8

1月31日(水)、普通科2年次生が「総合的な探究の時間」で取り組んできた課題研究の成果を披露する発表会を開催しました。

11月から1月までの3か月間、数名のグループごとに自分たちで設定したテーマについて文献調査等を行い、その成果をポスターにまとめました。発表会当日は、クラスごとにポスターを用いて発表、質疑応答を行いました。「巨大地震対策」「世界の貧困問題」「これからの人工知能との向き合い方」など、今日的な社会課題に着目した研究が数多くみられました。

2024/2/2

1月30日(火)、全校生徒が集まり「生徒大会」を開催しました。生徒会長が開会宣言を行った後、全校生徒の中から選出された議長による進行の下、生徒会執行部が決算報告、活動報告を行いました。

活動報告では、生徒・教職員の協力により、リサイクルに出すために572個の空インクカートリッジや7.2kgのコンタクトレンズケースを回収したこと、発展途上国の子どもたちにワクチンを提供するための資金に換えてもらうために自動販売機横で27.25kgのペットボトルキャップを回収したことなどが説明されました。

また、各クラスから提出された学校生活をよりよくしていくための様々な議案について審議が行われ、活発な生徒大会となりました!

2024/1/31

本校では、探究科2年次生が本校オリジナルの科目「発展探究」において、グループごとに自分たちで設定したテーマについて研究する“課題研究”に取り組んでいます。

このたび、1月25日(木)にその研究の成果を披露する校内発表会を開催しました。生徒たちは、自分たちがこれまで一生懸命取り組んできた研究の成果を分かりやすくスライドにまとめて発表し、質疑応答では活発な議論が行われました。また、大学等から10名の先生方に指導助言者として御参加いただき、専門的見地から御指導・御助言をいただくとともに、今後の研究の発展について貴重な御示唆をいただくことができました。

<研究テーマ> ※発表順 地理歴史班「戦跡から知る蓋井島の軌跡」/英語班「暗記における色の効果とは」/公民班「紙の分解におけるごみの削減と資源循環」/国語班「私たちはなぜ『読む』のか ~『52ヘルツのクジラたち』読者レビューから見えるもの~」/物理1班「ペットボトルフリップと水の運動に関する研究」/物理2班「コップと免振装置の研究」/家庭班「二酸化炭素を吸収する布を作る」/保健体育班「三重跳びをとぶには」/化学1班「アイカゲル ~シリカゲルの吸着熱を利用したアイマスク~」/化学2班「プラスチックも種類で分別する時代へ」/数学班「コサイン類似度を用いた楽曲同士の関連性の分析方法」/生物1班「ユーグレナのパラミロン含有量と温度との関係性」/生物2班「身近な細菌を用いた生ごみの効率的な分解に関する研究」

2024/1/24

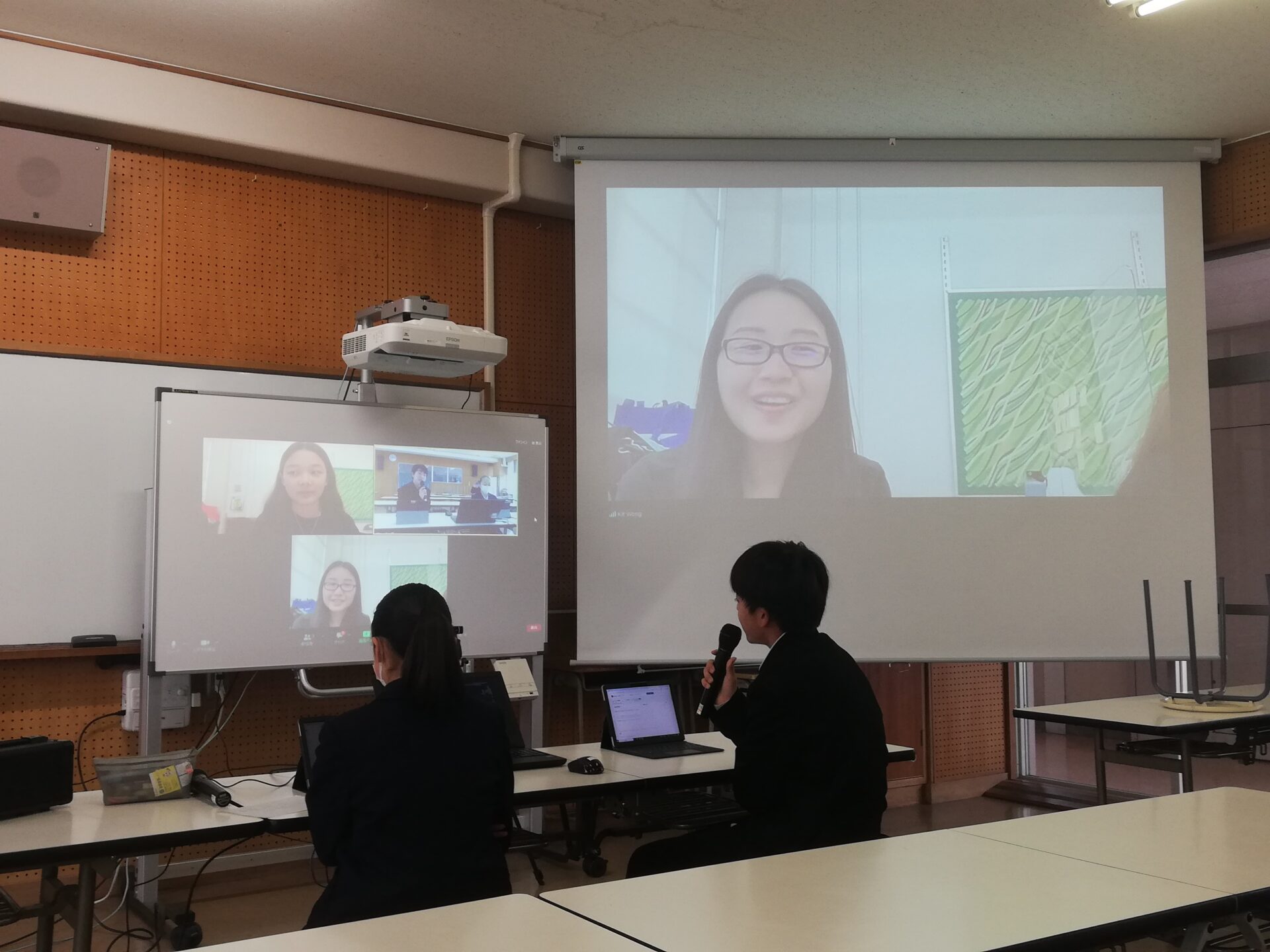

本校では、グローバル教育の一環として、ハワイのマウイ高校、マリーノル高校の2校と継続的に国際交流活動を行っています。

1月20日(土)に、本校探究科1年次生有志とマリーノル高校の生徒で、2回目のオンラインミーティングを開催し、今後実施を予定している共同研究のテーマ設定に向けて、英語で意見交換を行いました。

ネイティブスピーカーとの英語のやりとりに悪戦苦闘していましたが、日頃の授業で学んでいる英語を活用しながら、一生懸命コミュニケーションを図っていました!

2024/1/11

本校では、県教委主催の「やまぐちスマートスクール『時間と空間を超えたプログラム』」に参加しています。本プログラムは、1人1台タブレット端末等のICT環境を活用して、海外の高校等とオンラインでつながり、英語を用いた遠隔授業や生徒間交流を実施するもので、生徒の主体的・対話的で深い学びの実現や英語によるコミュニケーション能力の向上等をめざしています。

本校の連携先は、マレーシアの国立学校「Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud(SESMA)」で、日本でいうと中学校・高等学校段階に当たり、科学技術教育や外国語教育に力を入れられています。

このたび1月11日(木)に3回目のプログラムが行われ、本校の希望生徒21名がオンラインでSESMAの生徒とつながり、「現代の社会課題と解決に向けた自身の行動」をテーマにディスカッションや発表を行いました。生徒たちは、日頃学習している英語を一生懸命に活用して、マレーシアの生徒と交流しました!

山口県内他校において、同窓会事務局を名乗って、「同窓会名簿の作成をするのでご子息の住所等を教えて欲しい」という不審電話がかかってきています。本校同窓会では、名簿の作成を昨年行いました。現在、そのような問い合わせをすることはありませんので、ご注意ください。

© Shimonoseki-Nishi High School All Rights Reserved.