小学校5、6年生を対象とし、7月26日(土)午前に開催いたします。

申込み期間 7月7日(月)午前8:00~

定員90名(申込先着順)に達し次第、受付終了とさせていただきます。

2025/6/10

2025/6/6

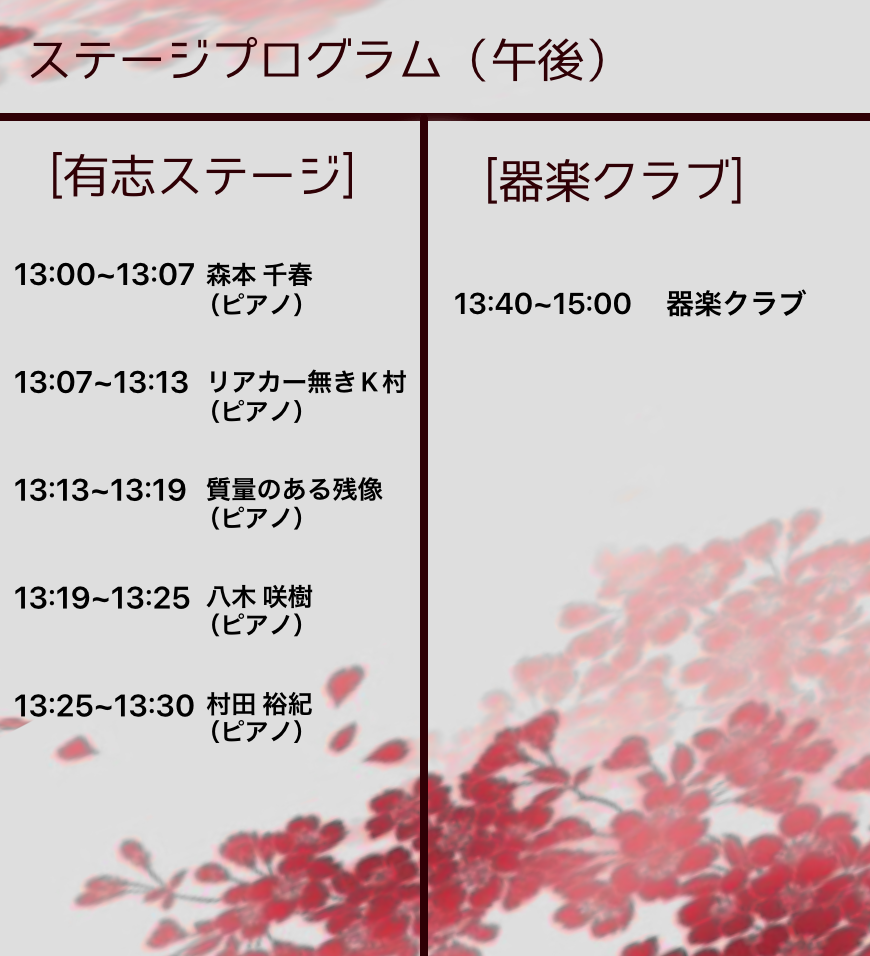

明日いよいよ本校の文化祭「旭陵祭」が開催されます!

各クラスの企画やステージ発表、食品バザーなど様々な催しがあります✨

数々の趣向を凝らしたドキドキワクワクにご期待ください!

2025/5/30

5月27日に3年生の人権教育が体育館で行われました。高齢者の認知症の問題をテーマとしたDVDを視聴し、高齢者の人権を尊重できる社会となっていくためには何が必要なのかを考えました。

2025/5/30

5月27日に2年生の科目選択説明会が武道場で行われました。受験科目と選択科目が一致していることに注意することなどを学びました。

2025/5/30

5月17日に、PTA総会が体育館で開催され、令和6年度会計決算、令和7年度予算案、役員選出および年間計画などについて協議されました。また、総会終了後1年生普通科文理選択、文理探究科学科選択に関する保護者向け説明会が旭陵館で行われました。

2025/5/30

5月13日に1年次文理選択説明会が体育館で行われました。普通科は2年次で文系・理系、文理探究科は人文社会科・自然科学科に分かれます。

2025/5/30

5月7日に第1回PTA常任委員会が大会議室で開催され、PTA総会に向けた議案が審議されました。

2025/5/30

5月2日に新体力テスト・身体測定が実施されました。前日の雨の影響で50m走とハンドボール投げは中止されましたが、他の種目はすべて無事に行われ、生徒達は全力で取り組んでいました。

2025/5/30

4月25日に普通科2年生のNCAの時間で進路講話が行われました。進路指導部長から大学入試の基礎知識や成績の伸びる生徒の特徴、受験を経験した先輩からの感想を聞き、受験に対する意識が向上しました。

2025/5/30

4月24日に探究科2年生の発展探究の時間で出前授業が行われました。広島大学大学院統合生命科学研究科の西堀正英教授から、課題研究を始めるにあたり、大切にすべきことは何かを教えていただきました。

2025/5/30

4月9日、10日に吹奏楽部のミニコンサートがピロティで行われ、たくさんの1年生が見学に来ました。素敵な音楽が学校中に響き渡りました。

2025/5/30

4月9日に部活動紹介が体育館で実施されました。12の文化部と14の運動部、応援団クラブが各部活動の特徴を生かした紹介を行いました。

2025/5/20

2026年度の日本学生支援機構予約採用の申し込みを希望される卒業生の方は、事前に学校へ電話連絡を行い、5月30日までに、本校事務室まで、関係書類を取りに来てください。よろしくお願いします。奨学金担当 熊本・児玉

2025/5/17

5月10日(土)、下関市民会館大ホールにて、下関西高校附属中学校の学校説明会を行いました。たくさんの方に足を運んでいただき、実りある説明会となりました。

6月14日(土)には、下関西高校にて「附属中学校学校見学会」を行います。たくさんの方のご参加をお待ちしております!(参加には事前申し込みが必要です)

2025/5/16

2025/5/16

2025/5/7

2025/5/7

2025/4/28

2025/4/25

4月24日(木)、来年度より採用される新制服の宣材写真・動画を撮影しました。5月10日に開催する附属中学校の学校説明会に向けて、有志生徒に協力をしてもらい撮影しました。この新制服は4月26日より、ゆめシティにて展示され、間近で見ることができます。

下関西高校、附属中学校への進学を考えている皆さんに、この制服を着た自分の姿を想像してもらえると幸いです。

2025/4/18

春休みの3月20日(木)に、科学部生徒5名で東京都の品川インターシティで行われたVRC Japan Cup 2025 に出場しました。このロボット競技会は、世界中の教育機関で採用されているSTEM教育プログラムの一つであり、今回は日本で行われるVEX公式コンペティションで、10カ国から64チーム、307人の挑戦者が集まり、観客も530名以上が応援に駆けつける大盛況のイベントでした。ロボット技術ももちろんですが、国際交流の場として海外チームと協力し、創造的な解決力やチームワークを競い合います。大会はとてもグローバル!もちろん、大会の進行や各チームとのディスカッションもすべて英語!!

本校は、なんとファイナリストに選ばれ、決勝戦に勝ち上がり、準優勝という素晴らしい成績を残すことができました。さらに、とても嬉しいことに西高チームのあきらめずに果敢に挑戦する姿が評価され、「スポーツマンシップ賞」に選ばれました!生徒たちは、「海外チームからロボット製作の改善点等、教えてもらうことができた」「ロボット技術だけでなく英語力を鍛えよう思う」と次の大会に向けて、さらに意欲をみせています!

2025/4/18

2025/4/10

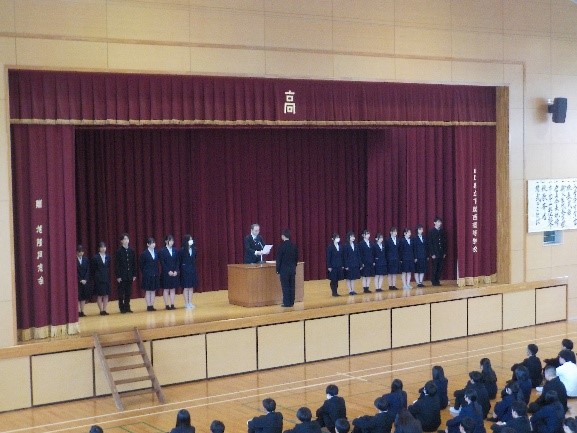

令和7年度入学式が体育館で実施されました。普通科161名、文理探究科70名の計231名の生徒が入学を許可され、新入生を代表して普通科の代表生徒が宣誓をしました。校長先生の式辞、御来賓の祝辞を頂いた後、管理職、担任、副担任、学年主任、分掌長の紹介がありました。入学式後は、各教室で最初のホームルームが実施され、学校生活の説明等が行われました。

2025/4/10

1学期始業式が体育館で実施されました。生徒たちはそれぞれ学年が上がり、新たな気持ちで新学期を迎えました。始業式後に担任、副担任、学年主任、分掌長等が紹介されました。また、賞状披露、生徒会認証式も実施され、新たな生徒会執行部が前期を務めます。

2025/4/10

4月4日(金)に着任式・離任式が体育館で実施されました。着任式では24名の着任者が紹介され、代表として内田校長先生が挨拶をされました。次いで、離任式では、3月末に離任された職員の内8名の先生方に御挨拶をいただき、生徒たちは先生方の離任の言葉に聞き入ってました。生徒会長から心のこもったお礼の言葉が伝えられた後、離任される先生方は教職員・生徒の拍手の中で退場されました。また、新年度のクラスと担任が発表され、新年度を迎える準備をしました。

2025/3/21

3月8日(土)にライアン先生の母校である、ハワイのMililani(ミリラニ)High Schoolの生徒とオンライン・ミーティングを行いました。

昨年度からそれぞれの部員が1対1でメールのやりとりをしてきましたが、顔を合わせて会話をするのは今回が初めてでした!!

日本は8日(土)の10:30、ハワイは7日(金)の放課後15:30という19時間の時差のもと、互いの趣味や国のことを尋ね合い、とても有意義な時間を過ごしました!

最後に全員で集まったときには、恋愛の話で盛り上がり、とても面白かったです!やはり恋愛についての話は世界共通で盛り上がるのだなと分かりました。

次の機会にはもっとコミュニケーションをとって仲を深めたいです!(英会話部部長)

2025/3/6

3月16日(日)に、本校体育館などで第6回山口県立下関西高等学校探究学習生徒研究発表会を開催します。発表会では、本校の普通科や探究科の生徒が、日ごろから取り組んできた課題研究の成果を発表します。

小学生や中学生とその保護者のみなさまも参観することができます。

事前の申し込みは不要ですので、ふるってご来場ください。

2025/3/6

2025/2/21

There are now English books at Shimonoseki Nishi High School’s library!

They were revealed in the school library last month. There are several kinds of books: children’s books, young adult books, history books, comic books, travel books, and more! There are books for any level of English and anything that you like. Please take a look!

(外国語指導助手 ライアン)

※JET(ALT派遣事業)アメリカ同窓会基金の助成金により購入した約50冊の洋書が収蔵されました。

2025/2/21

1月26日、本校ALTのライアン先生が『下関にほんごスピーチコンテスト』に出場し、見事、最優秀賞を受賞しました。スピーチの様子はこちら!

2025/2/4

明日(2月5日(水))は荒天が予想されているため、推薦入学に係る検査の開始時刻を繰り下げて、次の日程で実施する予定です。

なお、今後の状況も踏まえ、検査の実施日程について、改めて、明日(2月5日(水))の午前6時までに本校ウェブページに掲載しますので、必ず確認するようにしてください。

<日程(変更後)>

11:50~12:10 受付

12:30~13:30 学校独自検査

13:50~ 面接

<留意点>

・昼食は、受付の前に済ませておいてください。

・検査会場内に待機室を設けますので、受付時刻より早く来場された場合に御利用ください(待機室内で昼食をおとりいただくこともできます)。

・面接は13:50から開始しますが、全ての受検者の面接が終了する時刻は当初の予定より遅くなりますので、御留意ください。

・遅刻した受検者については、面接の1人目の受検者が終了するまでに来場された場合は、学校独自検査及び面接の受検を認めます。 面接の1人目の受検者が終了するまでに来場が間に合わない場合には、全ての検査の受検ができません。その際は、速やかに中学校に連絡するようにしてください。

2025/1/29

1月24日(金)、下関市国際課との連携により、韓国の高校生1名と中国の大学生1名を本校にお迎えし、交流会を開催しました。

交流会には本校の生徒会役員5名及び希望生徒20名が参加し、交流会を企画した生徒会役員が進行を務めながら、カルタ取りやサイコロトーク、フリートークで交流を深めました。

1時間というわずかな時間でしたが、他国の人と通じ合う喜びを感じることができた、貴重な経験となりました。

【参加生徒の感想】

○ 異なる環境に住んでいる人と交流することで、改めて日本のよさに気付くことができた。

○ 他国の人と話すと共通点や相違点が見つけられて、お互いの国の理解が深まると感じた。もっとコミュニケーション力、英語力、表現力をつけて、様々な国の人と交流したい。

○ 自分とは異なる基準を持っている人に、自分が考えていることを分かりやすく伝えられるようになりたい。そのために、普段の授業でのペアワーク・グループディスカッション等でも「分かりやすく伝える」ことを意識していこうと思う。 ○ 学校での授業やその他の活動を、ただ「楽しい」「難しい」などで終わらせずに、自分の興味のあるものとして、より理解を深めたり詳しく勉強したり調べたりして、自分の将来に活かしていきたい。

2024/12/23

12月20日(金)、「下関高校生議会~スタートはわたしたちの声~」に生徒会から2名の生徒が参加しました。実際に本会場の演壇に登壇して、廃校を利用した多目的な大型施設を作ることを提案し、下関市副市長や下関市教育長からその場でご意見をいただくことができました。議会後には記念に議長席に座らせていただき貴重な経験ができました。

2024/12/20

2024/12/20

2024/12/9

2024/12/5

日本学生支援機構より、結果通知が届いています。12月22日までに事務室に取りに来て下さい。

2024/12/4

2024/11/27

2024/11/20

2024/11/6

2024/9/11

2024/9/6

2024/9/3

2024/9/3

9月1日より、「ふれあい夢通信」ホームページに「第75号(2024秋号)」が掲載されました。県教育・イベント情報など、本県教育に関する様々な情報が得られますので御一読下さい。

2024/8/19

8月6日(火)~8月8日(木)に開催された令和6年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会に探究科の3年次生3人が参加しました。本発表会は、全国から集まった高校生が自らの研究成果を発表し、科学技術や数学の知識を深めることを目的としています。

参加した生徒たちは、それぞれの研究テーマに基づいて、独自の視点からの発表を行いました。発表内容は多岐にわたり、プレゼンテーションやポスターセッションを通じて、他校の生徒や指導教員から多くのフィードバックを受けました。

生徒たちは、発表を通じて自分の研究を深めるとともに、他の研究に触れることで新たな視点やアイデアを得ることができました。 今回の発表会への参加を通じて、生徒たちは科学技術への興味や探究心を一層深め、今後の学びに大きな影響を与える貴重な経験を得ることができました。

2024/8/7

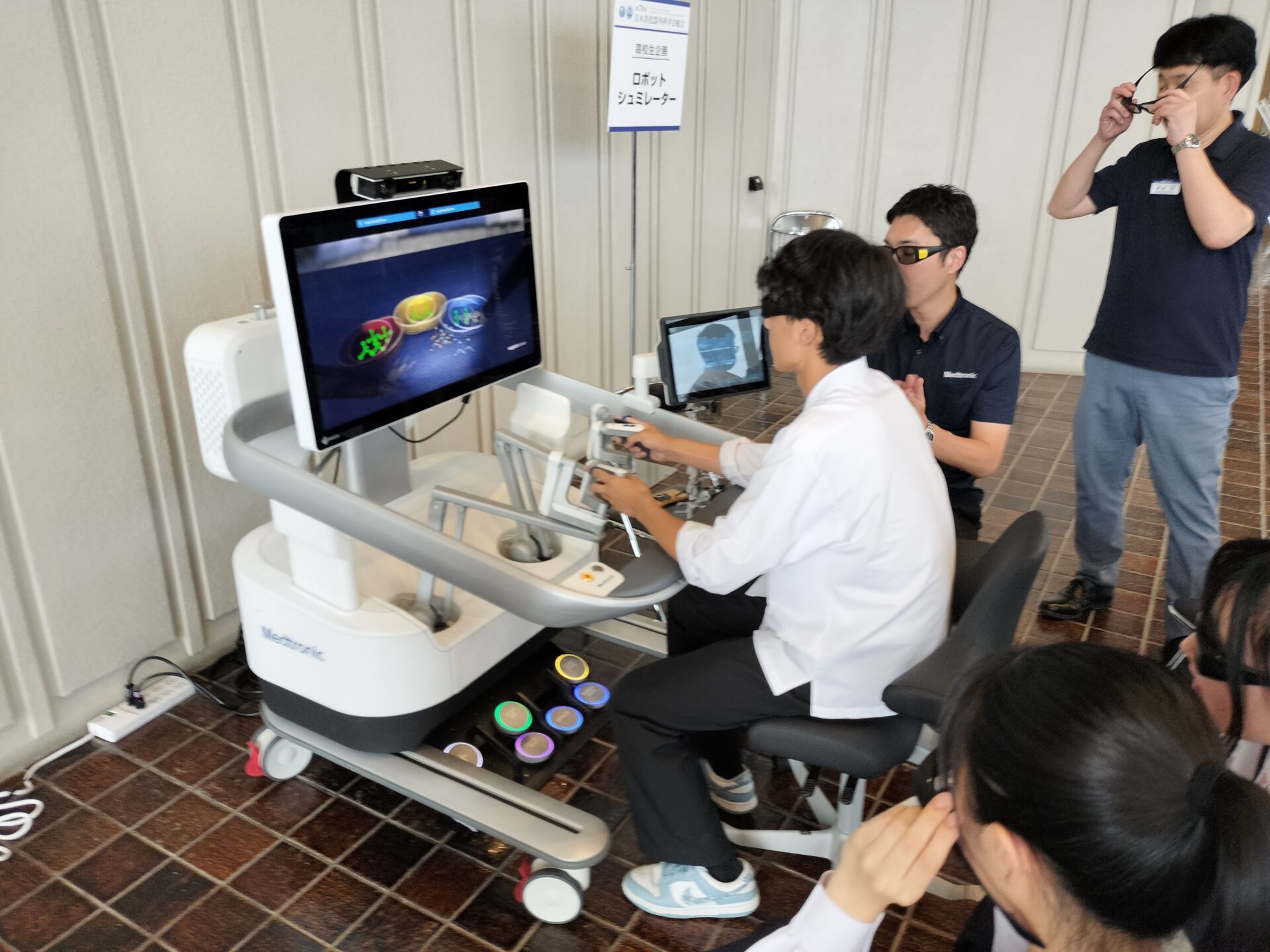

下関市民会館で開催された第79回日本消化器学会総会において、7月19日(土)に高校生招待企画が実施され、普通科の1年次生3人と2年次生2人、探究科の2年次生3人と3年次生2人が参加しました。

高校生招待企画では、医師国家試験にクイズ形式で挑戦するアイスブレイクから始まり、大学で主任教授を務めておられる先生方との対談や、サージカルガウンなどを身に付けて手技を体験するハンズオンセミナーなどが実施されました。ロボット(DaVinci)のシミュレータを使った手技にも挑戦し、生徒は将来の進路の1つとして、医師を考える機会となりました。

2024/8/3

2024/7/30

7月29日(月)、山口大学医学部医学科の長谷川教授をお招きし、説明会を開催しました。参加したのは、医学部医学科をめざす1~3年の生徒23名です。長谷川教授からは、医学部の教育・研究や附属病院での診療、大学生活などについてお話をいただきました。

参加した生徒たちは、医学部医学科について理解を深め、希望進路の実現に向けて意欲を高めることができました。

2024/7/30

小学生親子約80組の皆さまを対象に本校にて開催しました。

国語、算数、英語、理科など8つの講座に分かれて、高校生が講師役となり、実験や創作活動などに取り組んでいただきました。

講座の後は、科学部が取り組んでいるロボティクスの体験としてロボット操作に挑戦していただき、成功すると歓声があがっていました。

御参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました!

山口県内他校において、同窓会事務局を名乗って、「同窓会名簿の作成をするのでご子息の住所等を教えて欲しい」という不審電話がかかってきています。本校同窓会では、名簿の作成を昨年行いました。現在、そのような問い合わせをすることはありませんので、ご注意ください。

© Shimonoseki-Nishi High School All Rights Reserved.